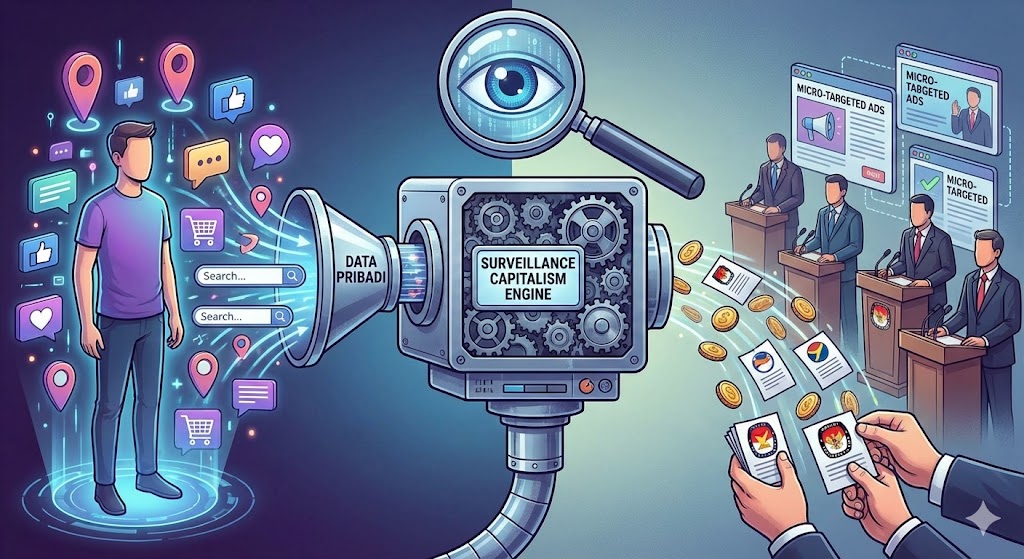

Surveillance Capitalism: Ketika Data Pribadi Menjadi Komoditas Politik

adultsforadults.org – Pernahkah Anda sedang asyik menggulir layar ponsel, lalu tiba-tiba muncul iklan kampanye calon legislatif yang seolah “membaca pikiran” Anda? Mungkin Anda baru saja mengeluh tentang harga beras di grup WhatsApp keluarga, dan voila, lima menit kemudian muncul janji politik tentang subsidi pangan di beranda media sosial Anda. Apakah ini kebetulan? Tentu saja bukan. Ini adalah hasil kerja mesin raksasa yang tak terlihat namun selalu terjaga.

Kita hidup di era di mana “gratis” adalah ilusi termahal. Google, Facebook, TikTok, dan X (Twitter) tidak memungut biaya sepeser pun dari Anda karena uang bukanlah mata uang utama di sana. Mata uangnya adalah perilaku, preferensi, ketakutan, dan harapan Anda. When you think about it, kita sukarela menyerahkan detail paling intim dari hidup kita demi kenyamanan digital. Namun, masalah menjadi runyam saat entitas yang membeli data tersebut bukan lagi penjual sepatu yang ingin Anda membeli sneakers baru, melainkan aktor politik yang ingin membeli suara Anda.

Inilah inti dari Surveillance Capitalism atau Kapitalisme Pengawasan. Sebuah sistem ekonomi baru yang mengubah pengalaman manusia menjadi data perilaku. Artikel ini akan membedah fenomena mengkhawatirkan ketika data pribadi menjadi komoditas politik, dan mengapa hal ini lebih menakutkan daripada sekadar iklan sepatu yang menghantui Anda.

Jejak Digital: Emas Baru bagi Konsultan Politik

Setiap kali Anda menekan tombol “Like”, berhenti sejenak untuk melihat video kucing, atau membagikan artikel berita, Anda sedang meninggalkan jejak roti digital. Bagi orang awam, ini hanya aktivitas iseng. Tapi bagi algoritma, ini adalah raw material (bahan mentah) untuk menyusun profil psikografis Anda.

Berbeda dengan demografi tradisional yang hanya mencatat usia dan alamat, psikografis menyelami kepribadian. Apakah Anda tipe neurotik? Apakah Anda terbuka pada hal baru? Atau Anda tipe konservatif yang takut pada perubahan? Data ini kemudian dijual kepada penawar tertinggi. Dalam konteks pemilu, data ini digunakan untuk memetakan pemilih: mana yang loyalis, mana yang swing voters, dan mana yang apatis.

Micro-Targeting: Senjata Sniper, Bukan Shotgun

Dulu, kampanye politik ibarat menembak dengan shotgun (senapan tabur); menyebarkan pesan umum lewat baliho atau iklan TV dengan harapan mengenai target. Hari ini, strateginya berubah menjadi sniper.

Ketika data pribadi menjadi komoditas politik, tim kampanye dapat melakukan micro-targeting. Mereka bisa membuat ribuan variasi iklan yang berbeda untuk ribuan orang yang berbeda. Imagine you’re seorang ayah muda yang khawatir soal biaya pendidikan. Iklan yang Anda lihat akan fokus pada “Sekolah Gratis”. Di saat yang sama, tetangga Anda yang merupakan pensiunan tentara akan melihat iklan dari kandidat yang sama, namun dengan pesan “Memperkuat Pertahanan Negara”. Insight: Bahayanya adalah, kandidat bisa menjanjikan hal yang berbeda-beda—bahkan bertentangan—kepada setiap kelompok pemilih tanpa ketahuan publik secara luas, karena iklan tersebut hanya muncul di layar pribadi masing-masing (dark ads).

Belajar dari Skandal Cambridge Analytica

Kita tidak bisa membicarakan topik ini tanpa menyinggung hantu masa lalu: Cambridge Analytica. Skandal ini membuka mata dunia tentang betapa rapuhnya demokrasi di hadapan manipulasi data.

Perusahaan tersebut mengklaim memiliki hingga 5.000 titik data untuk setiap pemilih di Amerika Serikat. Mereka tidak hanya memprediksi perilaku, tapi juga merekayasanya. Mereka mengeksploitasi bias emosional pengguna Facebook untuk memenangkan klien mereka (termasuk kampanye Brexit dan Pilpres AS 2016). Fakta: Ini membuktikan bahwa data pribadi bukan sekadar aset pasif, melainkan senjata aktif yang bisa mengubah arah sejarah sebuah negara. Jika ini bisa terjadi di negara maju, bayangkan kerentanannya di negara berkembang dengan literasi digital yang masih tumbuh.

Terjebak dalam Ruang Gema (Echo Chamber)

Salah satu dampak paling nyata saat algoritma bekerja untuk politik adalah polarisasi. Media sosial didesain untuk menahan Anda selama mungkin di dalam aplikasi. Caranya? Dengan menyuguhkan konten yang Anda sukai dan setujui.

Jika algoritma mendeteksi Anda condong ke kandidat A, maka Anda akan dibanjiri konten positif tentang A dan konten negatif tentang lawan politiknya, B. Anda perlahan diisolasi dari sudut pandang yang berbeda. When you think about it, ini mengerikan. Kita merasa sedang melihat dunia apa adanya, padahal kita sedang melihat cermin yang memantulkan bias kita sendiri. Akibatnya, dialog publik mati, digantikan oleh fanatisme buta karena setiap pihak merasa paling benar berdasarkan “fakta” yang disodorkan algoritma linimasa mereka.

Regulasi yang Selalu Terlambat Napas

Hukum dan teknologi ibarat kura-kura melawan kelinci. Teknologi berlari kencang, sementara regulasi tertatih-tatih mengejar di belakang. Di Indonesia, kita sudah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ini adalah langkah awal yang baik, namun penegakannya adalah tantangan berbeda.

Pertanyaannya, mampukah regulasi menjangkau “wilayah abu-abu” praktik jual beli data pihak ketiga? Sering kali, persetujuan penggunaan data disembunyikan dalam Terms & Conditions yang panjang dan membosankan, yang pasti kita centang tanpa membacanya. Secara hukum, perusahaan aman karena kita “setuju”. Namun secara etika, ini adalah eksploitasi ketidaktahuan.

Menjadi Tuan Atas Data Sendiri

Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Menghapus semua media sosial mungkin terdengar ekstrem dan tidak realistis bagi kebanyakan orang. Namun, kita bisa mulai dengan menjadi skeptis.

Jadilah pengguna yang “pelit” data. Matikan pelacakan lokasi jika tidak perlu. Gunakan peramban (browser) yang memblokir pelacak pihak ketiga. Dan yang terpenting, sadarilah bahwa setiap konten politik yang melintas di beranda Anda mungkin tidak hadir secara organik, melainkan hasil kurasi mesin yang ingin memancing emosi Anda.

Kesimpulan

Demokrasi bergantung pada pemilih yang terinformasi dan bebas, bukan pemilih yang dimanipulasi oleh algoritma di ruang gelap digital. Ketika data pribadi menjadi komoditas politik, yang dipertaruhkan bukan hanya privasi kita, melainkan kedaulatan kita dalam menentukan masa depan bangsa.

Sudah saatnya kita berhenti melihat data pribadi sebagai remah-remah digital yang tidak berharga. Data Anda adalah suara Anda. Jangan biarkan ia diperdagangkan, dipelintir, dan digunakan untuk melawan kepentingan Anda sendiri. Mulailah lebih kritis hari ini, sebelum “Algoritma” yang memilih pemimpin Anda berikutnya.